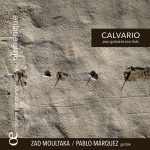

Zajal – Zad Moultaka (1967)

Paru le 23 novembre 2010 chez L’empreinte digitale

Opéra arabe / Fadia Tomb el-Hage – Gabriel Yammine – Philippe Nahon – Ars nova

- Pour une chanteuse, un comédien, un petit ensemble d’harmonie, un percussionniste,

un dispositif électronique et vidéo. - d’après la retranscription d’une joute entre Khalil el-Khoury el-Féghali

et Assaad el-Khoury el-Féghali (dit le Chahrour) - Textes chantés et récités en arabe dialectal libanais

Sous-titrages en français

Zad Moultaka, né au Liban en 1967, poursuit depuis plusieurs années une recherche personnelle sur le langage plastique et musical. Dans son travail de compositeur, il intègre les données fondamentales de l’écriture contemporaine occidentale – structures, tendances, familles et signes – aux caractères spécifiques de la musique arabe – monodie, hétérophonie, modalité, rythmes, vocalité…

Zad Moultaka, né au Liban en 1967, poursuit depuis plusieurs années une recherche personnelle sur le langage plastique et musical. Dans son travail de compositeur, il intègre les données fondamentales de l’écriture contemporaine occidentale – structures, tendances, familles et signes – aux caractères spécifiques de la musique arabe – monodie, hétérophonie, modalité, rythmes, vocalité…